Retrouver la dernière esclave ou le dernier esclave d’une lignée est à la fois bouleversant et frustrant.

- Bouleversant, parce qu’on peut mesurer l’extraordinaire capacité de résilience d’une personne et de sa famille alors qu’elles ont connu l’esclavage et les barrières d’une société où le préjugé de couleur pèse de façon inouïe.

- Frustrant, parce qu’il est presque impossible de retrouver toutes les générations qui ont connu l’esclavage.

Il est tout de même possible de faire quelques pas dans la découverte de ces ancêtres si difficiles à faire sortir de l’oubli.

Les registres des esclaves permettent de retrouver des actes de naissance, de mariage ou de décès de personnes en situation d’esclavage avant son abolition en 1848. Obligatoires depuis 1764, ils n’ont été véritablement généralisés qu’à partir de 1839, une fois que l’ordonnance royale de Louis-Philippe du 11 juin 1839 a mis fermement les propriétaires d’esclaves dans l’obligation de les déclarer à la mairie de leur commune, aux fins d’un grand recensement général.

Les registres des esclaves de la Guadeloupe sont conservés par les Archives départementales qui les ont numérisés en grande partie. Ces registres ont également fait l’objet de relevés par des bénévoles de l’association « Généalogie et Histoire de La Caraïbe ». Il est possible de les consulter de partout, mais il en manque beaucoup en raison des destructions volontaires et involontaires.

Le saviez-vous ?

Les registres permettant d’identifier des personnes en situation d’esclavage et conservés par les Archives départementales de la Guadeloupe et de La Réunion, les Archives territoriales de la Martinique et de la Guyane, les Archives nationales d’outre-mer et les Archives nationales d’Haïti, sur la période 1666-1880, sont inscrits au programme « Mémoire du Monde de l’UNESCO », depuis le 18 mai 2023.

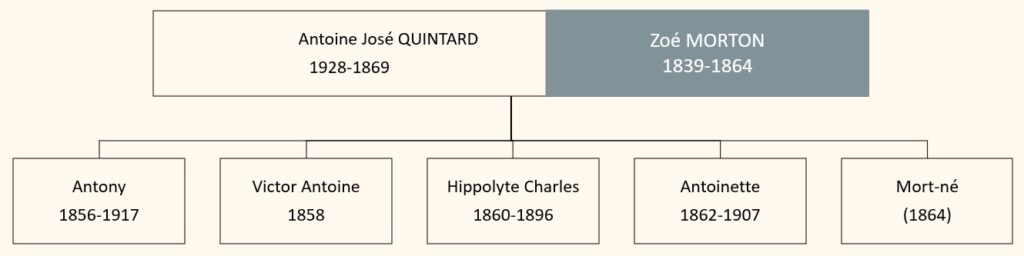

Zoé Morton est la dernière de sa lignée à avoir vécu comme esclave. Elle est aussi une arrière-grand-mère maternelle de ma grand-mère paternelle. C’est pourquoi, je veux tout savoir d’elle.

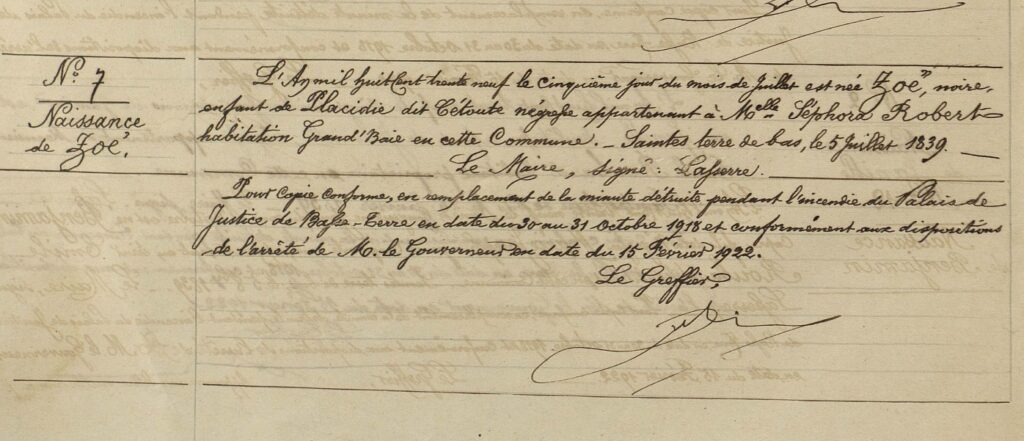

Grâce au registre des esclaves de Terre-de-Bas1, l’acte de naissance de Zoé Morton, retranscrit d’une belle écriture, livre plusieurs informations très précieuses :

- Le nom de sa mère,

- Le nom de sa propriétaire et le nom de l’habitation2 où elle est née, donc son univers au début de sa vie.

Cet acte trouvé dans le registre des esclaves de Terre-de-Bas est le point de départ d’une recherche sur la descendance de Zoé Morton. L’histoire qui suit raconte une famille qui s’éloigne de la terre à laquelle elle a été liée par l’esclavage pour se tourner vers la mer, une famille qui se relève des coups du sort, pas toujours facilement. Elle raconte aussi des trajectoires individuelles dans une société qui se transforme, les femmes payant plus cher l’absence de la protection d’un père ou d’un mari.

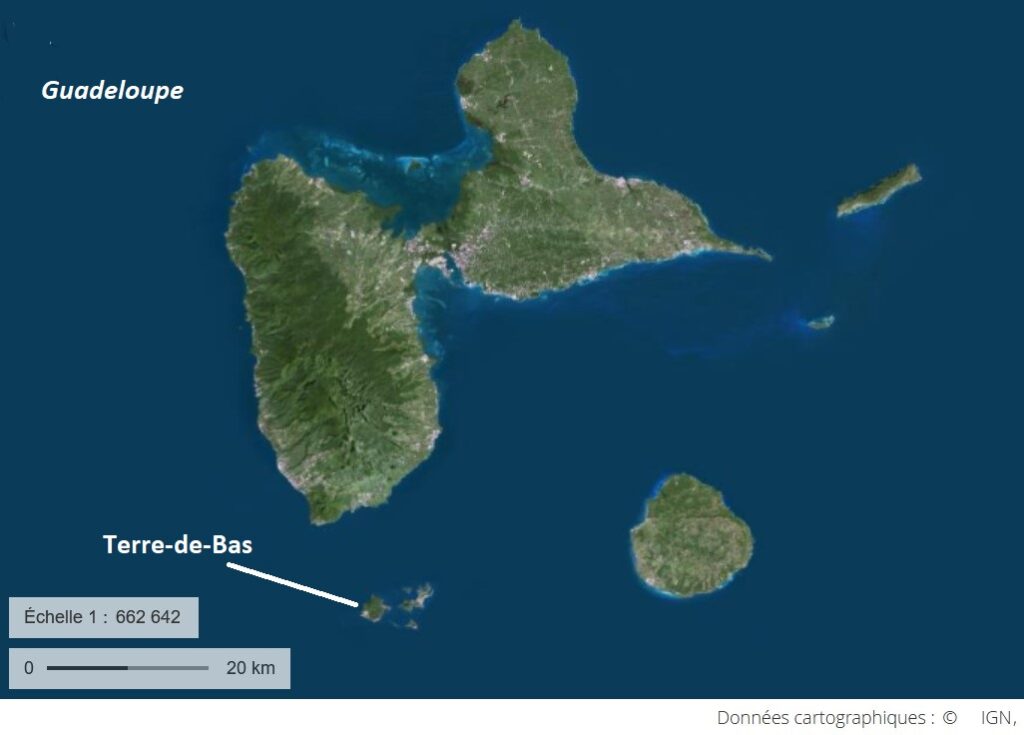

Une vie d’esclave à Terre-de-Bas

Selon son acte de naissance dans le registre des esclaves de Terre-de-Bas3, Zoé qui ne porte pas encore de patronyme est née le vendredi 5 juillet 1839. La mère de Zoé s’appelle Placidie.

Le maire précise que Zoé est une enfant noire et que Placidie est une « négresse » appartenant à Séphora Robert, de l’habitation Grand-Baie à Terre-de-Bas.

L’habitation Grand-Baie se situe de part et d’autre de la baie du même nom, également appelée Anse Fidelin.

L’habitation Grand-Baie a ceci de particulier qu’elle est avant tout une habitation-potière dont il subsiste aujourd’hui les vestiges4. C’est une véritable installation industrielle à l’époque.

Le premier propriétaire est Jean-Pierre Fidelin5 de 1764 à 1809. En 1785, associé à son fils, Jean-Gabriel Fidelin, il fait l’acquisition de la poterie de Grande-Anse à Trois-Rivières.

A la mort de Jean-Pierre Fidelin, son gendre Marie-Joseph Grizel Sainte-Marie, mari de sa fille, Marie Anne Xavière Fidelin, reprend l’exploitation de la poterie de Terre-de-Bas jusqu’en 1818.

A partir de là, la plupart des héritiers Grizel Sainte-Marie ne réside plus à Terre-de-Bas. La gestion de l’habitation est confiée à des fondés de pouvoir.

Les travailleurs esclaves produisent principalement des ustensiles en terre cuite destinés aux habitations sucrières pour la cristallisation et l’affinage du sucre.

Les formes pour fabriquer les pains de sucre et les pots à mélasse sont produits à partir de terre argileuse amenée principalement de différents sites de l’île et de Terre-de-Haut. La terre est travaillée sur des tours à manivelle dans le vaste atelier. Les poteries sont ensuite cuites à 900°C dans d’immenses fours (7m x 5m et 8 m de haut).

L’habitation Grand-Baie possède beaucoup de travailleurs en situation d’esclavage : 130 en 1837, autant que les habitations sucrières, très consommatrices de main d’œuvre servile.

En 1830, la population de Terre-de-Bas est de 600 habitants environ, dont un tiers sont libres et deux-tiers sont esclaves. Ainsi, près d’un tiers de la population esclave appartient à l’habitation Grand-Baie.

Les travailleurs esclaves qui maîtrisent le savoir-faire sont potiers. Les autres sont affectés aux autres tâches : ils acheminent la terre argileuse des différents sites où ils la ramassent, ils préparent la terre pour les potiers, ils coupent du bois et alimentent le four, ils transportent en Guadeloupe les poteries sur des pirogues à rames.

Les travailleurs de l’habitation Grand-Baie sont logés dans une trentaine de cases en bois rudimentaires recouvertes de paille.

Martinique

(collection du Musée Edgard Clerc – cliché T. Yvon)

Quand Zoé naît en 1839, l’habitation Grand-Baie est la dernière poterie industrielle toujours en activité en Guadeloupe. La chute du marché du sucre en 1815 et le cyclone de 1825 ont mis à mal l’économie sucrière de la Guadeloupe, La poterie se diversifie davantage vers la production d’objets ménagers : pots de fleurs, jarres, pots à anses, carreaux, etc….

Dès sa naissance, Zoé appartient à Séphora Robert comme sa mère, Placidie dite Cétoute.

Marie Gabrielle Séphora Robert fait partie des héritiers Grizel Sainte-Marie. Elle est l’arrière-petite-fille de Jean-Pierre Fidelin, décédé à 1809. Elle est la petite-fille de Marie Anne Xavière Fidelin, décédée en 1810, fille de Jean-Pierre Fidelin, et de Marie Joseph Grizel Sainte-Marie, maire des Saintes, décédé en 1818. Ses parents, Marie Gabrielle Donatienne (dite Didine) Grizel-Sainte-Marie et Pierre Elie Robert, sont décédés, respectivement en 1818 et 1820.

En 1839, Séphora Robert, née en 1818, a 21 ans. Elle est sur le point d’épouser Laurent Etzéa Lafon, originaire de Basse-Terre et chirurgien de la Marine à l’hôpital militaire à Terre-de-Haut. Elle l’épouse le 14 octobre 1840 à Terre-de-Haut où elle demeure avec lui. Le couple part ensuite s’installer à Basse-Terre où naissent leurs premiers enfants.

La poterie est apparemment cédée6 en 1940 à Joseph Antoine Achille Nesty, alors notaire au bourg de Capesterre-Belle-Eau7.

Les Morton, une famille en bonne et due forme

Le 27 mai 1848, l’abolition de l’esclavage est proclamée en Guadeloupe. Zoé est émancipée à l’âge de 9 ans. Les « nouveaux libres » accèdent à la personnalité civile et sont inscrits sur un registre dédié dans chaque commune, le registre des nouveaux libres. A cette occasion, un patronyme leur est attribué. Cette vaste opération va durer plusieurs années.

Séphora Robert et son mari Laurent Etzéa Lafon quittent la Guadeloupe avec leurs enfants et s’établissent définitivement à Toulouse. En vertu de la loi du 30 avril 1849, l’Etat leur accorde une indemnité en dédommagement de la perte financière liée à l’abolition de l’esclavage, dont une fraction est réglée la première année et le reste sous forme de rente annuelle sur 20 ans.

Selon la base de données Repairs, le montant de leur indemnisation est considérable : 50 587,13 Francs8, dont 1 174,12 Francs pour les deux ou trois esclaves qu’ils possèdent et 49 413,01 Francs en tant que créanciers de propriétaires d’esclaves. L’indemnité versée dédommage ainsi la perte d’environ 110 esclaves, évalués à 40% de leur valeur.

Le registre des nouveaux libres de Terre-de-Bas a malheureusement disparu. Il est impossible de retrouver la famille de Zoé de cette façon, ni de savoir s’ils étaient tous esclaves en 1848 ou si certains d’entre eux avaient été affranchis.

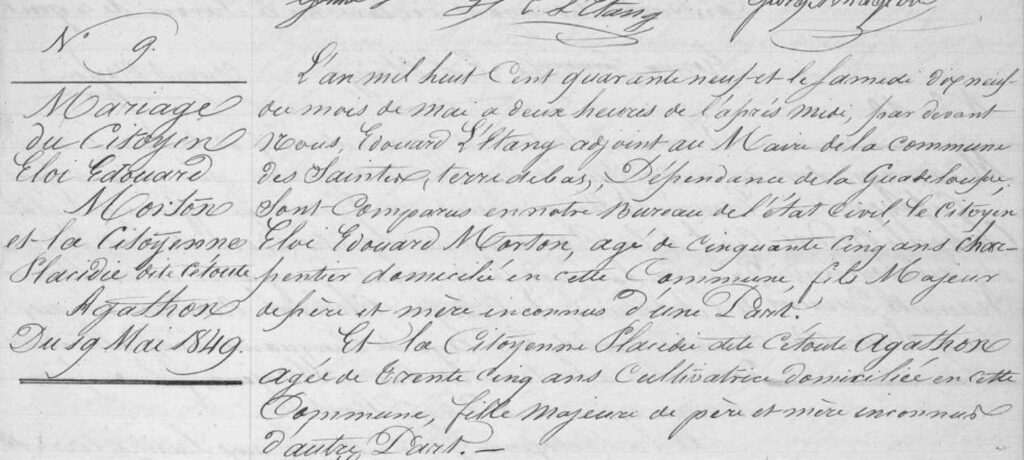

Par chance, les parents de Zoé font bien les choses. Forts de leur personnalité civile restaurée, ils se marient un an après l’abolition de l’esclavage, le 19 mai 1849 à Terre-de-Bas.

Source : ANOM – Terre-de-Bas – Actes de mariage – 1849 – acte n°9 – vues 6 & 7 / 15

C’est ainsi que l’on apprend que le père de Zoé s’appelle Eloi Edouard Morton. Il est charpentier et est âgé de 55 ans, peut-être né en 1794. Il est né de père et de mère inconnus, ce qui indique une condition servile à sa naissance.

La mère de Zoé, nous le savons, s’appelle Placidie dite Cétoute. On apprend par son acte de mariage qu’elle a reçu le patronyme Agathon après l’abolition de l’esclavage. Elle est âgée de 35 ans selon l’acte de mariage, née également de père et de mère inconnus, possiblement en 18149.

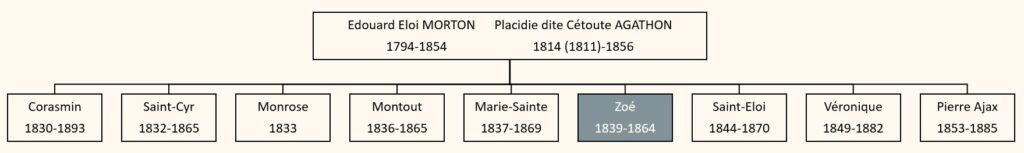

Ils légitiment à l’occasion de leur mariage leurs sept premiers enfants, nés à l’habitation Grand-Baie :

- Corasmin Morton (19 ans),

- Saint-Cyr Morton (17 ans),

- Monrose Morton (16 ans),

- Montout Morton (13 ans),

- Marie-Sainte Morton (12 ans),

- Zoé Morton (10 ans),

- Saint-Eloi Morton (5 ans).

L’officier de l’état-civil oublie de préciser dans l’acte de mariage que Véronique Morton, née libre le 7 janvier 1849, est également légitimée.

Le dernier enfant de la fratrie, Pierre Ajax Morton, naît le 12 mars 1853 à l’habitation Grand-Baie également. Il est le neuvième enfant d’Eloi et de Cétoute.

Malgré leur condition d’esclave, les liens familiaux ont pu être préservés. Cétoute et Eloi n’ont pas été séparés. Sachant que Cétoute a eu son premier enfant jeune, entre 16 et 21 ans, les écarts d’âge entre les frères et sœurs indiquent que le couple a pu garder tous leurs enfants auprès d’eux.

Sur les neuf enfants du couple, huit10 d’entre eux atteignent l’âge adulte. Au milieu du XIXe siècle, il est courant que les couples perdent plusieurs enfants, un drame courant à l’époque. C’est pire pour les personnes en situation d’esclavage, dont les conditions de vie sont en permanence rudes (alimentation, eau potable, conditions d’hygiène, etc…).

Le fait que Eloi et Cétoute aient gardé huit enfants en vie jusqu’à l’âge adulte est remarquable. Est-ce le fait d’avoir pu vivre comme une famille unie ? Est-ce lié à l’activité d’Eloi11 ? Est-ce tout simplement la chance ?

Les enfants Morton quittent l’habitation Grand-Baie après la mort de leurs parents

La poterie reste en activité jusqu’en 1850 environ puis est convertie en distillerie de bois d’inde12, cultivé sur le domaine.

Après l’abolition de l’esclavage, la famille Morton ne quittent pas l’habitation Grand-Baie. Eloi et Cétoute restent installés jusqu’à la fin de leur vie dans leur maison n°6 du quartier Grand-Baie.

Eloi décède à l’âge de 60 ans, le 17 octobre 1854. Cétoute le suit un an et demi plus tard, le 13 mars 1856, à l’âge de 47 ans.

A la mort de Cétoute, les grands frères, Corasmin et Saint-Cyr sont des hommes adultes de 26 et 24 ans.

Les enfants du « milieu » sont encore mineurs, Montout (20 ans), Marie-Sainte (19 ans) et Zoé (17 ans).

Quant aux benjamins, ils sont encore très jeunes, Saint-Eloi (12 ans) et surtout Véronique (7 ans) et Pierre Ajax (3 ans).

Corasmin devient marin pêcheur mais aussi charpentier de marine. Il prend le rôle de chef de famille après la mort de ses parents. Il se marie en 1855 avec Assélie Roques13 et quitte Grand-Baie pour s’installer à Petites-Anses, de l’autre côté de l’île. Il devient père d’une petite fille qui naît en 1857, Adélie Placidie, prénommée comme sa grand-mère paternelle. Corasmin devient veuf à 28 ans en perdant sa femme en 1858.

Tous les frères de Zoé deviennent marins, Corasmin, mais aussi Saint-Cyr qui est surnommé Bème, Montout, Saint-Eloi et plus tard Pierre Ajax. A cette époque, la pêche devient l’activité principale à Terre-de-Bas.

Quant à Marie-Sainte et Véronique, elles deviennent domestiques. A l’âge de 25 ans, en 1862, Marie-Sainte donne naissance à Louis Ernestor, né de père inconnu.

La courte vie de Zoé Morton

C’est au cours de la période où elle perd ses parents que Zoé Morton devient la compagne d’Antoine José Quintard. Ce dernier a quitté Madère où il est né en 1828 pour travailler en Guadeloupe comme engagé après l’abolition de l’esclavage et arrive ainsi à l’habitation Grand-Baie à Terre-de-Bas.

En 1856, elle est âgée de 17 ans et lui de 28 ans. 1856, c’est aussi l’année de la naissance de leur premier enfant, Antony. Ils sont maintenant installés à Petites-Anses, à proximité de Corasmin Morton, le frère aîné. Antoine travaille à certaines périodes comme charpentier, mais aussi comme fabriquant de poterie.

Préjugé de couleur et préjugé de classe sont très forts dans cette société post-esclavagiste. On est passé de la notion de couleur « statut » (libres versus esclaves) au début de la colonisation à la notion de couleur « race » au cours du XVIIIe siècle. Le code noir de 1685 interdisait le mariage entre esclaves et libres, mais rendait possibles les mariages entre libres qu’ils soient noirs ou blancs. Au fil du XVIIIe siècle, les mariages entre « blancs » et « libres de couleur » sont de plus en plus réprouvés socialement. Ces mariages valent déclassement social à mesure que les droits des « libres de couleur » sont remis en cause. En 1802, Bonaparte, alors premier consul, fait interdire officiellement les actes civils – mariages, adoption, reconnaissance et succession – entre « blancs » et affranchis ou descendants d’affranchis.

C’est peut-être ce qui explique pourquoi Antoine Quintard n’épouse pas Zoé Morton, comportement extrêmement courant à l’époque et qui va perdurer longtemps.

Cependant, tout indique qu’ils forment un couple vivant en concubinage : ils habitent ensemble à proximité de sa famille à elle, Antoine reconnaît tous les enfants qu’ils ont ensemble. Il transmet à leurs enfants son prénom en plus de son patronyme. En effet, tous leurs enfants s’appellent Antoine, à l’exception d’un seul :

- Antony Morton « Quintard » naît donc en 185614,

- Victor Antoine Quintard en 1858,

- Hippolyte Charles Quintard en 1860,

- Antoinette Quintard en 1862.

A la naissance d’Antoinette Quintard, Zoé Morton a 23 ans et est mère de 4 enfants. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre.

En 1864, Zoé est à nouveau enceinte. Son accouchement au mois d’août se passe mal, l’enfant ne vient pas. Zoé est conduite par la mer à Terre-de-Haut chez la sage-femme, Joséphine Clémentine. Antoine l’accompagne.

Après un « accouchement laborieux », ce sont les mots de l’officier de l’Etat civil, elle décède le 20 août à l’âge de 25 ans, en mettant au monde un enfant de sexe masculin mort-né depuis six jours.

Elle laisse 4 jeunes orphelins dont le plus âgé a 7 ans.

La fratrie Morton dans la tourmente

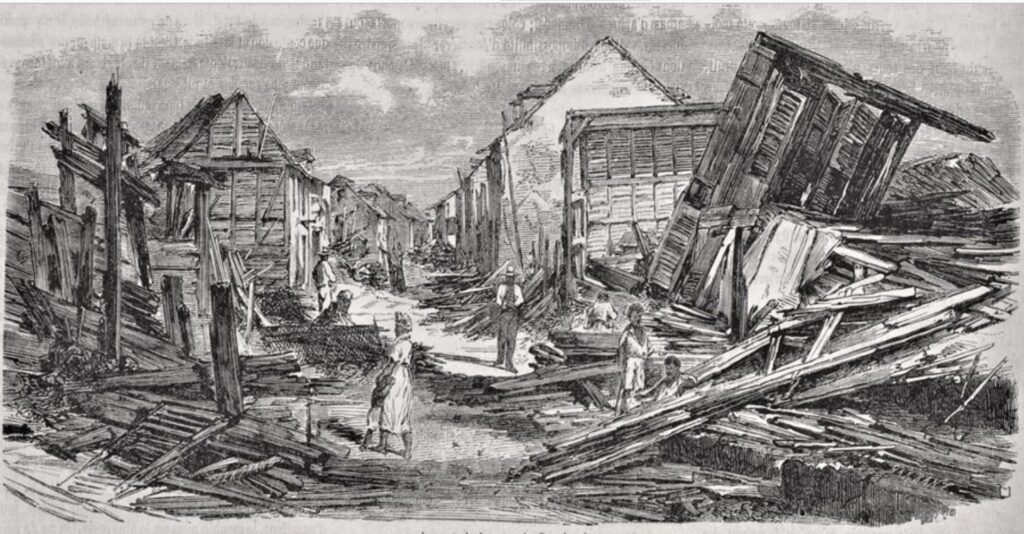

Un an plus tard, après un cyclone dévastateur au mois de septembre 1865, la Guadeloupe connaît une grave épidémie de choléra qui va durer d’octobre 1865 à avril 1866.

Source : Le Monde Illustré, édition du 28 octobre 1865 – Gallica-BNF

L’épidémie se déclare le 22 octobre 1865 à Pointe-à-Pitre puis s’abat sur toute la Guadeloupe15. Comme ailleurs, la commune des Saintes est débordée par l’ampleur de l’épidémie. A Terre-de-Bas, on installe dans une maison à Petites-Anses un service d’ambulance, faisant office d’hôpital, pour assurer les soins d’urgence.

Dans la famille Morton, le premier touché est l’enfant que Saint-Eloi Morton a eu avec Marie Bongourde Girault en janvier 1864. Cet enfant, prénommé Saint-Eloi comme son père, décède du choléra le 22 décembre 1865, à l’âge de 2 ans.

Saint-Cyr Morton meurt quelques jours plus tard dans la maison servant d’hôpital à Petites-Anses, le 26 décembre 1865, à l’âge de 33 ans.

Le 30 décembre 1865, c’est Montout Morton, 29 ans, qui succombe du choléra, également dans la maison servant d’ambulance à Petites-Anses. Il avait déclaré, deux semaines plus tôt, le 12 décembre, la naissance de Louise Saint-Félix, née de sa relation avec Elie Anna Saint-Félix, qu’il avait reconnue.

Le 25 janvier 1866, la fille de Corasmin Morton, Adèle Placidie, meurt du choléra, à Trois-Rivières, chez le dénommé Saint-Eloi Bourgeois, connaissance de la famille. Elle avait 8 ans. Corasmin l’a semble-t-il conduite à Trois-Rivières pour tenter de la faire soigner.

En 1866, après l’épidémie de choléra, la fratrie de Zoé Morton s’est réduite à cinq membres et leurs enfants survivants :

- Corasmin Morton, 36 ans, veuf et désormais sans enfant ;

- Marie-Sainte Morton, 29 ans, qui a quitté Terre-de-Bas avant l’épidémie pour travailler à Capesterre-Belle-Eau comme servante ; elle donne naissance à son deuxième enfant, une fille prénommée Marie Annoncia, le 3 janvier 1866, dans la maison d’un couple de fermiers, les Guide, section du Bananier à Capesterre-Belle-Eau ;

- Les quatre enfants de Zoé Morton, âgés de 4 à 9 ans, et leur père, Antoine José Quintard, 38 ans ;

- Saint-Eloi Morton, 22 ans, qui a perdu son fils ;

- Véronique Morton, 17 ans, qui a sans doute rejoint ou accompagné sa sœur Marie-Sainte à Capesterre-Belle-Eau ;

- Pierre Ajax Morton, 13 ans.

Après avoir survécu à une enfance en esclavage et à l’épidémie de choléra, les frères et sœurs de Zoé sont néanmoins promis à une mort précoce.

Trois ans plus tard, le 13 novembre 1869, Marie-Sainte Morton décède dans la maison de son frère Corasmin, à Petites-Anses, Terre-de-Bas. Plus tôt dans l’année, le 17 février, Antoine José Quintard est mort à l’âge de 41 ans, également dans la maison de Corasmin Morton. Il avait signé l’acte de reconnaissance de son fils aîné, Antony, 4 jours plus tôt.

Après un conseil de famille qui se tient le 18 mai 1869, Corasmin Morton devient le tuteur des enfants mineurs de Zoé Morton et d’Antoine José Quintard.

L’année suivante, Saint-Eloi Morton décède le 5 juillet 1870, à l’âge de 26 ans, dans la maison de Raymond Falémé, « son cousin16 ».

A la fin de l’année 1870, il ne reste plus que Corasmin Morton (40 ans), les enfants de Marie-Sainte Morton, les enfants de Zoé Morton, Véronique Morton (21 ans) et Pierre Ajax Morton (17 ans).

Véronique Morton demeure célibataire et réside à Capesterre-Belle-Eau où elle travaille comme servante jusqu’à la fin de sa vie. Elle décède à l’âge de 32 ans en 1882 à l’hospice civil de Capesterre-Belle-Eau.

Pierre Ajax Morton, marin, se rend fréquemment au Gosier où il rencontre Amélie Clairin qui tombe enceinte de lui. Après la naissance de leur premier enfant, Raphaël, ils se marient au Gosier le 12 mars 1878. Il quitte alors Terre-de-Bas définitivement pour s’installer au Gosier. Pierre Ajax Morton décède à l’âge de 32 ans, mais aura le temps de faire souche au Gosier.

Zoé et ses frères et sœurs sont tous décédés entre les âges de 25 ans et 33 ans, à l’exception de Corasmin, le grand frère, qui vivra jusqu’à l’âge de 62 ans.

C’est le temps de la 3ème génération. Que deviennent les enfants de Marie-Sainte Morton, de Zoé Morton et de Pierre Ajax Morton ?

La suite dans un prochain article…

- Les registres des esclaves de Terre-de-Bas sont incomplets. J’ai eu beaucoup de chance. ↩︎

- L’habitation d’un particulier comprend la maison de maître, les bâtiments domestiques, les bâtiments industriels, les terres, les esclaves, le bétail et tous les équipements nécessaires à l’exploitation ↩︎

- Cet acte a miraculeusement échappé à la destruction puisqu’il s’agit d’une copie de la minute détruite pendant l’incendie du palais de justice de Basse-Terre les 30 et 31 octobre 1918. ↩︎

- Les murs en élévation de la poterie, les deux fours, la citerne, les vestiges d’un moulin à bêtes et plusieurs bâtiments en ruine non identifiés forment le site de la poterie Fidelin, classé monuments historiques depuis 1997. ↩︎

- Un certain Pierre Guichard est également cité comme possible créateur de la poterie, construite aux alentours de 1750. Les Fidelin sont une ancienne famille de Guadeloupe. Au début du XIXe, les Fidelin de même que les Grizel cumulent pouvoir économique et pouvoir politique aux Saintes. ↩︎

- Selon les déclarations inscrites au registre des esclaves de Terre-de-Bas. ↩︎

- La famille Nesty, originaire de Marie-Galante, est alliée des familles Fidelin et Grizel. ↩︎

- Pour comparaison, le salaire annuel d’un ouvrier non nourri en France est d’environ 500 Francs à la même époque. ↩︎

- Selon son acte de décès, elle serait née en 1811. ↩︎

- En fait, il n’y a plus aucune trace de Monrose dans l’état-civil de Terre-de-Bas après le mariage de ses parents. J’aurais tendance à penser qu’il est mort avant l’âge adulte et que son décès n’a pas été déclaré correctement. ↩︎

- L’historien René Bélénus explique : « Il y a une hiérarchie dans l’esclavage. L’esclave de base, c’est celui qu’on appelait le nègre de jardin. C’est celui qui souffre, celui qu’on frappe, celui qui ne veut pas travailler… Au milieu, vous avez les esclaves domestiques, ceux qui sont au service du maître, dans la maison du maître. Ceux-là ont des privilégiés mais ce sont les plus dangereux. […] Ils sont dans la meilleure position pour empoisonner le maître. Et puis au sommet de la hiérarchie, vous avez les nègres à talent, c’est celui qui a un métier. » ↩︎

- Jusqu’à sa fermeture complète en 1920. ↩︎

- Lors de son mariage, Corasmin Morton produit un extrait de sa patente de liberté. Ceci indique qu’il aurait été affranchi avant 1848 mais aucun acte d’affranchissement à sa nom n’est enregistré dans les registres de Terre-de-Bas. ↩︎

- L’officier de l’état-civil a oublié d’inscrire la déclaration de naissance d’Antony faite par Antoine José Quintard, son père naturel, qui ne le reconnaît qu’en 1869, par un acte de reconnaissance correctement enregistré. En 1875, le tribunal de première instance de Basse-Terre rétablit son acte de naissance après une enquête sommaire, sur la base de son certificat de baptême et de la déclaration des témoins de son acte de naissance, dont l’un d’eux est son oncle Corasmin Morton. Les juges omettent l’acte de reconnaissance de son père, Antoine José Quintard et ordonnent de faire transcrire le jugement, qui lui tient lieu d’acte de naissance, dans lequel il est le fils naturel de Zoé Morton. Les intéressés ne sachant pas lire, l’erreur n’est pas signalée à temps. Antony porte ainsi le nom de sa mère et se fera appeler Morton Quintard dans la dernière partie de sa vie.

Victor Antoine Quintard en 1858, ↩︎ - Entre 1865 et 1866, l’épidémie de choléra fait 12 328 morts en Guadeloupe sur une population d’à peine plus de 130 000 habitants. ↩︎

- Raymond Falémé est bien désigné comme son cousin dans son acte de décès, relation familiale que je n’ai pas pu vérifier. ↩︎

Laisser un commentaire